2025. 1. 26. 23:30ㆍ대한민국 독립운동가들

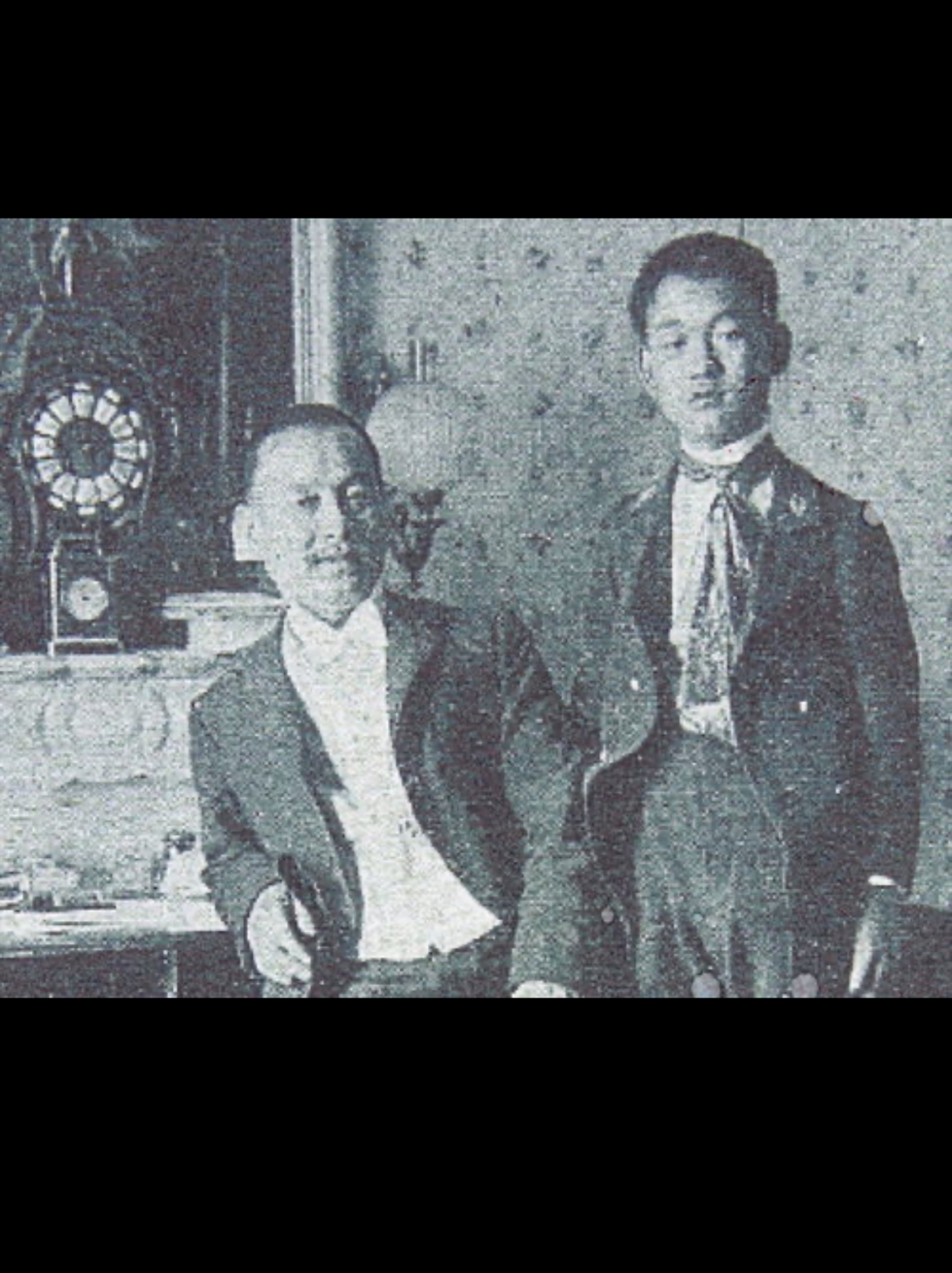

독립운동가 이범진 선생(1852.9.3~1911.1.26)

조국의 병탄을 슬퍼하며 러시아에서 순국하다.

이범진 선생은 헤이그 밀사 3인방으로 알려진 이위종 열사의 부친으로, 대한제국 시기 정치가, 외교관이자 애국지사였다.

선생은 러시아가 대한제국의 용암포를 조차하려고 하자 반발하다 파면되었으며 일제의 어떤 요구에도 불응했던 애국 외교관이였다,

을사조약 이후 선생은 기울어가는 조국의 국운을 부여잡기 위해 백방의 노력을 기울였으나 대세를 막을 수는 없었다. 상트 페테르부르크에 칩거해 있던 선생은 피폐한 조국의 운명과 더불어 심신의 고통이 가중되는 나날을 보내야만 했다.

급기야 선생은 1910년 8월 경술국치라는 비극적 역사를 상트 페테르부르크에서 맞았다. 그 동안 주러공사로의 역할과 의무가 완전히 차단된 가운데 극도의 외로움과 공포 속에서 서서히 죽음에 다가가고 있었다. 경술국치 이후 선생은 조국이 멸망된 데 대해 고통을 받으며 훼손된 조국의 명예를 회복할 방도가 없는 현실을 개탄하면서 자결순국을 준비하였던 것이다. 곧 선생은 경술국치로 인한 극도의 수치심과 비극적 역사 앞에 절감하는 책임감으로 말미암아 순국을 결행하였다.

자결에 앞서 선생은 남은 유산을 미주와 연해주의 독립운동자금으로 분급하였다. 미주 국민회에 5천 루블, 미주 무관학교에 1천 루블, 미주 신문사에 1천 5백 루블, 하와이 한인사회에 1천 루블, 블라디보스토크 청년회에 2천 루블 정도로 분급한 것 같다. 그 가운데 연해주로 분급된 유산의 일부는 1912년 블라디보스토크 신한촌에 민족주의 교육기관으로 한민학교(韓民學校)가 건립될 때 그 자금으로 제공되기도 하였다. 이처럼 선생은 자결에 임하는 마지막 순간까지 조국의 독립과 민족의 해방을 위해 유산을 독립운동자금으로 분급하였던 것이다.

1911년 1월 26일(러시아력 1월 13일), 평소대로 일찍 일어난 선생은 11시까지 서재에서 지낸 뒤 정오 무렵 자결하였다. 천장의 램프 갈고리에 혁대를 걸어 목을 맨 상태에서 세 발의 권총을 쏘았던 것이다. 향년 59세를 일기로 순국하는 비극적 상황이었다. 이를 일러 다리요카 우크라이나 신문(1월 30일자)은 ‘슬픈 한국역사의 비극적 결말’이라고 함축적으로 표현했다. 자결 후 선생의 시신은 페트로파블롭스키 시립병원에 안치되었다가, 그곳에서 영결식을 갖고 상트 페테르부르크 북방 외곽에 있는 우스펜스크 묘지에 안장되었다.

'한국, 서울, 덕수궁

황제폐하께

우리나라 대한제국은 망했습니다. 폐하는 모든 권력을 잃었습니다. 저는 적을 토벌할 수도, 복수할 수도 없는 이 상황에서 깊은 절망에 빠져 있습니다. 자결 외에 제가 할 수 있는 일이 없습니다. 오늘 목숨을 끊으렵니다. '

-경술국치 후 고종황제에게 보낸 유서-

'대한민국 독립운동가들' 카테고리의 다른 글

| 독립운동가 이동휘 선생(1873.6.20~1935.1.31) (2) | 2025.02.01 |

|---|---|

| 독립운동가 류인석 선생(1842.1.27~1915.1.29) (2) | 2025.01.31 |

| 독립운동가 김병선(金炳善) (미상~ 1921.1.24) (1) | 2025.01.26 |

| 독립운동가 이장녕 선생(1881.5.20~1932.1.24) (0) | 2025.01.26 |

| 독립운동가 김좌진 선생(1889.11.24~1930.1.24) (1) | 2025.01.26 |