2025. 4. 7. 22:11ㆍ대한민국 독립운동가들

노블레스 오블리주

(프랑스어: Noblesse oblige)

부와 권력, 명성은 사회에 대한 책임과 함께해야 한다는 의미로 쓰이는 대명사

오늘은 그동안 잊혀져온 독립운동의 대부 최재형 선생에 대해 알아보겠다.

독립운동사를 통틀어 다양한 계층의 독립운동을 확인할 수 있는데

가령-노비, 노인, 장애인, 의사, 변호사, 군인, 농부, 백정, 기생-등 그 다양성은

이루 말할 수가 없다. 그러나 놀라운 사실은 이러한 ‘평범한’ 국민들이 전체 독립운동가의 90% 이상을 차지하고 있다는 것은 우리가 주목해야 할 부분이다.

최재형 선생은 함경도 노비 출신으로 아버지도 노비였고 어머니는 기생인 천민이었다.

어린 나이에 러시아로 가족이 이주한 뒤 하급선원, 공장 일용직 노동자 등으로 생계를 이어가다 고생 끝에 군수산업으로 큰돈을 벌게 된다. 이때 번 돈이 당시 러시아 노동자 임금의 만 배에 해당한다고 한다.

당시, 러시아에 도로와 학교를 짓는 공로를 인정받아 러시아 황제의 대관식에 참석해 예복을 하사받기도 했던 뒤늦게 빛을 발한 ‘대기만성형’ 자본가였던 최재형 선생, 그의 인생은 어떻게 진행 되었을까?

다음은 안중근 의사 자서전에 나오는 내용이다.

----------------------------------------------

조사관: 그대는 의병이라고 말하는데 그 통할자는 누구인가?

안중근: 팔도의 총독은 ‘김두성’이라 부르며 강원도 사람이지만 지금의 거처는 모른다.

조사관: 그대의 직접 상관은 누구인가?

안중근: 김두성이다.

----------------------------------------------------

안중근 의사가 이토를 저격한 후 체포되어 공판을 받던 1909년 10월 26일, 처음으로 거론된 코드네임 ‘김두성’. 일제는 수단과 방법을 가리지않고 김두성을 찾으려 했으나 결코 발견하지 못했다. ‘김두성’이 누군가에 대해 사학자들의 논의가 다양하지만 가장 유력한 가능성은 ‘고종’ 황제와 ‘최재형’ 선생이다.

대체 최재형 선생은 누구이며 안중근 의사와 어떤 관계였던 것일까?

간도에서 활동하던 이범윤 의병장이 자신의 의병들을 데리고 러시아의 부호 최재형 선생을 찾아온다. 그의 목적은 단 하나, 군자금을 지원해달라는 것이었다.

최재형 선생은 군자금을 지원하는 것 뿐만 아니라 숙식을 제공하며 당시 러시아에서 형성한 인맥을 활용하여 러시아 소총을 의병에서 공급하였다. 또한 러시아에 산재되어있던 의병들을 규합해 이범윤 의병장 부대에 통합시켰다.

든든한 군수물자 및 휴식지원을 받은 이범윤 의병장은 두만강 하류에 있던 일본 군대를 기습하여 모두 격파하였고 곧이어 국내로 진격하여 일본 군대와 전투를 벌였다. 이전과 너무나 달라진 이범윤 의병부대의 모습에 필시 지원세력이 있다고 여긴 일제는 러시아 지역을 샅샅이 수색하였고 최재형 선생을 의심스러운 인물로 선정하게 된다.

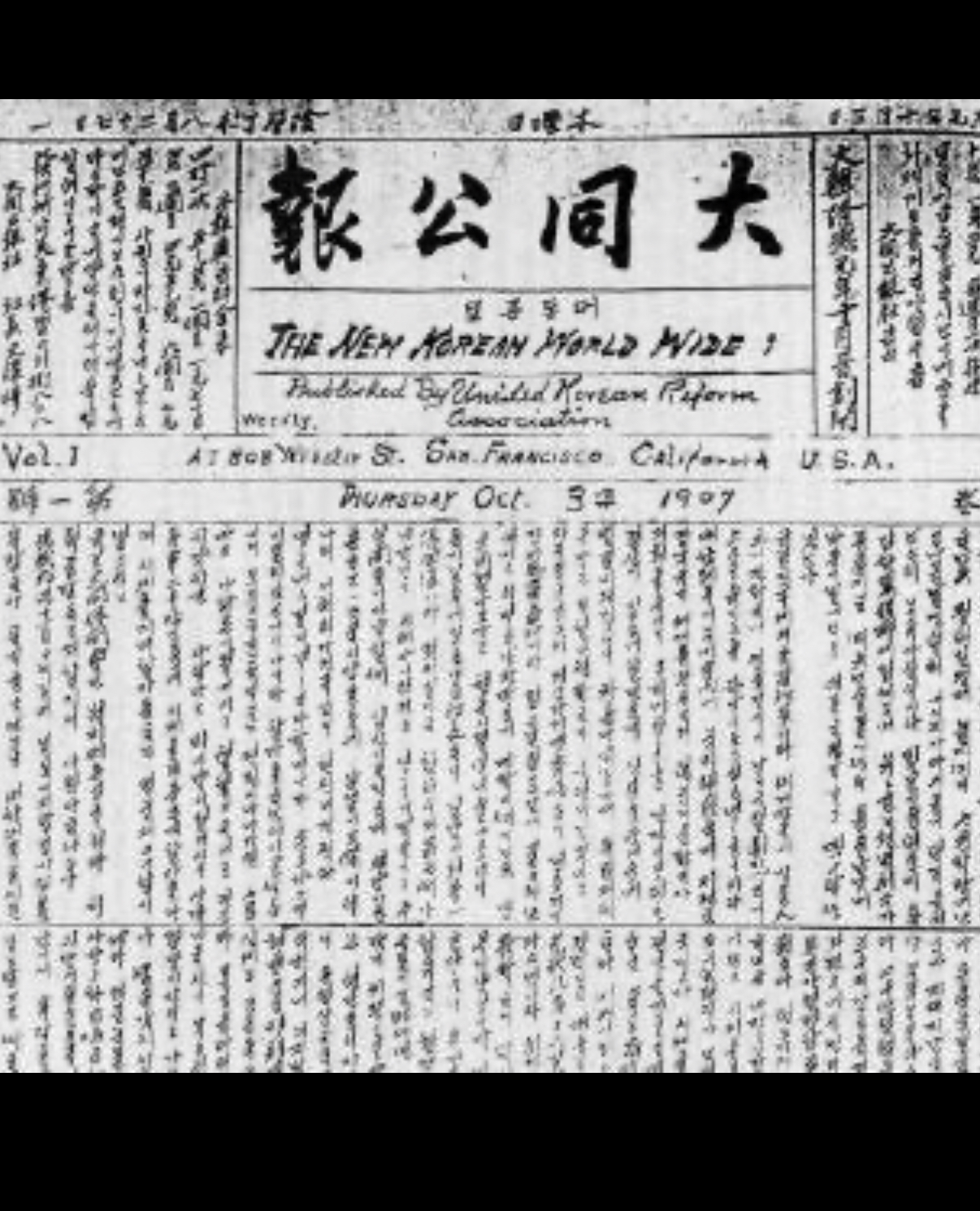

일제의 감시가 심해지자 최재형 선생은 다른 방법을 모색했다. 그 결과 대동공보라는 러시아 주재 교민단체 신문을 지원하기 시작한다. 당시 대동공보는 독립운동가들의 이야기와 독립정신의 중요성을 알리는 기사를 냈으나, 극심한 재정난에 휴간 중이었다. 최재형 선생은 매달마다 거금을 지원하며 신문사를 부활 시켰고 결국 대동공보 사장에 취임하게 된다.

이 대동공보 신문사의 기자가

바로 안중근 의사였다.

이토 히로부미가 하얼빈을 방문할 것이라는 기사가 대동공보에 실리고 몇일 뒤, 안중근 의사는 최재형 선생을 독대한다. 그리고 이토 히로부미 저격계획을 구체적으로 의논하였고 거사를 함께 진행했다. 당시 계획은 저격에서 그치는 수준이 아니라 전 세계가 주목할 것이기에 이 일을 통하여 전 세계를 향해 어떠한 메시지를 전달할지까지 의논했다고 한다.

당시 하얼빈은 러시아 관할지였고 국제법상 하얼빈 사건의 재판권은 러시아에 있었지만 러일전쟁에서 패배한 러시아는 일본의 재판권 요구에 따른다. 이로 인해 최재형 선생이 선임했던 변호사를 포함 소송 계획은 어그러졌고 동지를 지키지 못했다는 자책감과 괴로움에 선생은 배우자 김아려와 자녀 안문생(장남), 안준생(차남)을 보호하기 시작한다.

러시아의 항일운동, 신한촌(블라디보스토크)을 거점으로 이루어졌던 독립운동에서 군수지원과 군자금 지원의 중심적인 인물이었던 선생은 1920년 4월 5일 긴급 체포되어 재판도 없고 취조도 없이 2틀 후인 4월 7일 총살당했다.

일제는 1920년 4월 4일 러시아의 ‘붉은군대’를 습격하고 군인들을 무장해제 시켰던 ‘4월 연해주 참변’을 일으켰고 이를 빌미로 독립운동가들을 붙잡아 재판도 없이 살해했다.

러시아에서 명예와 부를 누리며 편안히 살 수 있었던 최재형 선생. 그는 자신의 모든 것을 바쳐 자신이 가장 잘할 수 있는 방법으로 독립운동을 실천하였다. 대한민국 국민으로서 선생이 보여준 그 민족정신을 우리 후손들은 잊지 말아야 할 것이다.

'대한민국 독립운동가들' 카테고리의 다른 글

| 독립운동가 김동삼 선생(1878.6.23~1937.4.13) (0) | 2025.04.13 |

|---|---|

| 독립운동가 김원벽선생 (1) | 2025.04.13 |

| 독립운동가 정훈모 (鄭燻謨) 1888-03-20 ~ 1939-04-07 (2) | 2025.04.07 |

| 독립운동가 이준식 선생(1900.2.18~1966.4.5) (0) | 2025.04.06 |

| 독립운동가 남동순(南同順) 1903. ~ 2010.04.03. (1) | 2025.04.05 |